日頃、中学生や高校生のみなさんは、どのように学習をしていますか?自分の学習方法に自信を持っている人もいれば、「がんばって覚えたはずなのに試験の時に思い出せない」、「試験が終わったらすぐに忘れてしまう」など、学習方法に悩みを抱えている人もいるかもしれません。

「学習に対してその人が持っている考え方」を「学習観」といいます。この学習観は、小さい時からの学習経験の積み重ねでほとんど無意識のうちに築かれてきたものであるため、中学生・高校生ぐらいになると、これを意識的に変えることは容易ではありません。しかし、学習観は,その人の学習行動そのものを決定づけるものなので、今の学習方法で思ったような成果が出ないという人は、学習観そのものを変えていく必要があるかもしれません。

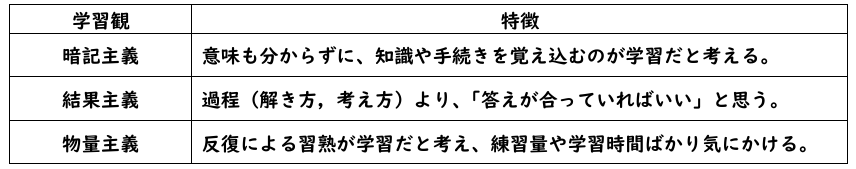

教育心理学者の市川伸一さんは、思ったような成果が出ないと悔しい思いを持っている中学生・高校生が陥りがちな代表的な学習観として次の3つをあげています。

市川さんは、「学習は,量と質である」といいます。つまり、学習時間は同じでも、学習の質が高ければそれだけ高い学習成果を出すことができるということです。それでは,学習の質を高めていくためには,どうすればよいのでしょうか。

まず,知識や手続きを丸暗記するのではなく,理解して覚えるようにすることです。数学や理科の学習では、様々な公式が出てきますが、これらの公式を丸暗記しただけだと、試験の時に、例えば「(χ-a)²=χ² 2aχ a²」の 部分は+だったか、-だったかと悩むことがあるかもしれません。しかし、なぜそうなるのかということが理解できていれば、公式そのものを思い出せなくても、その場で作り出すことができます。(「丸暗記」より「理解」重視へ)

第二に,結果の正誤より問題を解く過程を重視することです。最近はマークシートでの試験も増えてきたため、どこかに●をしておけば当てずっぽうでも正解になるかもしれません。しかし、試験の後に、その問題ができなかったのはなぜか、どこで計算違いをしてしまったのかなど、問題を解く過程を振り返ることで,次に生かすことができます。(「結果」より「問題を解く過程」重視へ)

第三に,勉強量よりも,勉強により何が身に付いたのかを気にかけることです。「どれだけ勉強したか」と聞かれると,「昨日は,3時間がんばった」とか答えたくなります。しかし、本当に大切なのは、「何時間勉強したか」という量ではなく、「昨日の学習で分かったことは何か」「できるようになったことは何か」という身に付いた内容です。(「勉強量」より「身に付いた内容」重視へ)

正しい学習観を身に付けることで、質の高い学習を効果的に進めることができるようになります。

中学生や高校生のみなさんは、正しい学習観で学習を進めることができていますか?そして、保護者や教員のみなさんは、我が子、生徒が正しい学習観を身に付けることができるようどのように支援していますか?

◎主に参考とした本:市川伸一『勉強法が変わる本 心理学からのアドバイス』岩波ジュニア新書 2000年

◎主に参考とした本:麻柄啓一『じょうずな勉強法 こうすれば好きになる』(心理学ジュニアライブラリ01)北大路書房 2002年

前のページ(学習方法 1-6 学習意欲を高めるための工夫(学習性無力感からの脱却))はこちらからどうぞ