卒業に関して、高等学校学習指導要領では、課程や学科を問わず、すべての生徒に履修させる教科・科目及びその単位数を定めています。すべての生徒に履修させる教科・科目のことを必履修教科・科目といい、具体的には次のように定められています。

なお、( )内の数字は標準単位数ですが、標準単位数とは、この時数によって授業を行えば、その科目の目標を達成するために必要な学習内容を全体に無理なく指導できると考えられている時間のことです。ちなみに「現代国語」であれば、2単位となっていますので、この場合は1単位時間を50分とした場合、70単位時間行われる(1年間を通して学習する科目であれば、週当たり2時間授業がある)と考えればよいことになります。

・国語のうち「現代の国語」(2)及び「言語文化」(2)

・地理歴史のうち「地理総合」(2)及び「歴史総合」(2)

・公民のうち「公共」(2)

・数学のうち「数学Ⅰ」(3)

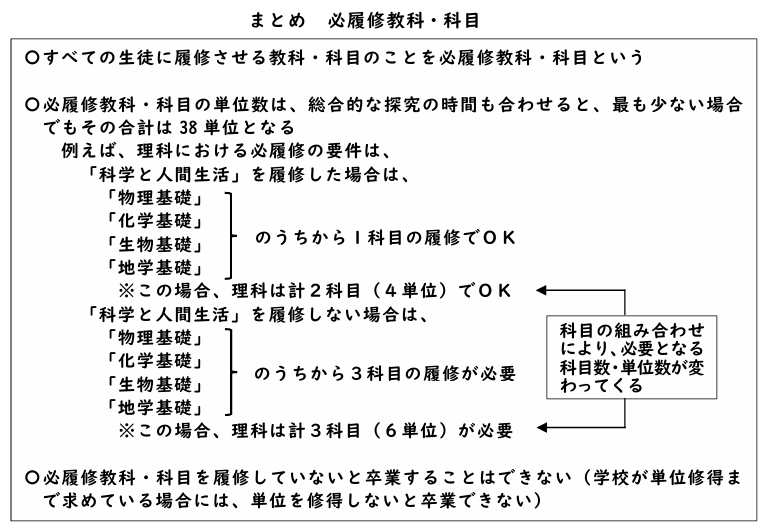

・理科のうち「科学と人間生活」(2)、「物理基礎」(2)、「化学基礎」(2)、「生物基礎」(2)及び「地学基礎」(2)のうちから2科目(うち1科目は「科学と人間生活」とする。)又は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから3科目

・保健体育のうち「体育」(7~8)及び「保健」(2)

・芸術のうち「音楽Ⅰ」(2)、「美術Ⅰ」(2)、「工芸Ⅰ」(2)及び「書道Ⅰ」(2)のうちから1科目

・外国語のうち「英語コミュニケーションⅠ」(3)(英語以外の外国語を履修する場合は、学校設定科目として設ける1科目とし、その標準単位数は3単位とする。)

・家庭のうち「家庭基礎」(2)及び「家庭総合」(4)のうちから1科目

・情報のうち「情報Ⅰ」(2)

ここに示されている各教科・科目は、課程や学科を問わず、すべての生徒に履修させる教科・科目であり、原則として標準単位数を下らない単位数を配当して履修させることになっています。

よく、学校案内や学校説明会などで、本校では自分の好きな科目・必要な科目を自由に選択できる、と宣伝している高等学校がありますが、厳密には、ここにあげられている必履修教科・科目を履修していないと卒業することはできません。その単位数は、標準単位数の範囲で合計が最も少なくなるように履修した場合でも、35単位となります。

また、標準単位数が3~6と定められている総合的な探究の時間もすべての生徒に履修させることになっているため、必履修教科・科目の35単位と合わせると、最も少ない場合でも合計は38単位となります。

卒業に必要な最低単位数が74単位なので、好きでなくても、必要でなくても履修しなければならない教科・科目等の合計単位数は74単位の半分以上となり、74単位で卒業を目指す場合に、実際に選択できる教科・科目等は74単位の半数以下の36単位分ということになります。

これらの必履修教科・科目は主に1年次に多く配置されている(ただし、体育については、全日制、定時制及び通信制などのいずれの課程にあっても、各学校の修業年限に応じて、それぞれ各年次に単位数を均分して配当する必要がある)ため、1年次のときにはほとんどが必履修教科・科目の学習となり、自分の好きな科目や必要な科目を選択する余地はあまりないともいえます。

なお、学校は、必履修教科・科目を必ず「履修」できるよう教育課程を定めなければなりませんが、高等学校学習指導要領では、単位の「修得」までを求めているのではないため、「生徒は必ず必履修教科・科目等を履修しなければならないが、学校がそれらの単位を修得すべきものと定めていない場合には、それらの履修の成果が単位修得に至らなくても、再度修得を目指して履修することは求められない」としています。

このことは、例えば、地理歴史のうち「地理総合」は高等学校学習指導要領で定められた必履修科目ですが、自分の在籍する高等学校が修得までを卒業の要件としていない場合は、単位が修得できなくとも、履修をしていれば、卒業に必要な必履修の要件は満たすことになります。ただし、「地理総合」の単位が修得できていない分、2単位分は別の科目を履修して単位を修得して74単位に積み上げていく必要があります。あくまで卒業に必要な最低要件である74単位の74という数字は、「履修した単位」ではなく「修得した単位」のことです。

このようなことを考えると、「履修した科目」の学習が不得意だからと単位修得をおろそかにしていると、結果として74単位分以上の科目を履修しなければならず、その分、科目登録にかかる余分な授業料が発生したり、卒業期限が遅れたりし、思わぬ不利益が生ずることがあります。「履修した科目」については、確実に単位を修得していくことが卒業への最短距離です。