令和8年度の広島県の公立高等学校入学者選抜の実施内容の一つに自己表現があります。自己表現は一次選抜と二次選抜の両方で実施されます。

自己表現は、令和5年度の入学者選抜から導入されました。「自己表現」は配点の比重によって、換算点に大きな差が出る可能性があります。

人前で話すことが苦手な人は、不利にならないか心配なところですが、県教育委員会は、「自己表現について Q&A」の中で、「話すことが苦手なことで、直接不利になることはありません」と断言していますので、安心してください。

とはいえ、何をどのように表現したらよいのか、イメージがわかないという人もいるかもしれません。

ここでは、自己表現の内容・方法の基本的な考え方について説明していきます。

まず、内容についてですが、自己表現で表現する内容に決まりはありません。先ほどの「自己表現について Q&A」の中では、「自分自身のこと(得意なことやこれまで取り組んできたことなど)や、高等学校に入学した後の目標などについて、自分で考えた内容で自分らしく、自由に表現してください」と書かれています。

また、受検生の中には、「志願先の高等学校の志望理由を言った方がよいのでは?」と考える人がいるかもしれませんが、これについても「Q&A」の中で「必ずしも志願先高等学校を志望する理由を言う必要はありません」と書かれています。

しかし、「自由に、自分らしく」と言われても、かえって「何を表現したらよいのか?」と悩んでしまう受検生や「結局、志望理由は言うの?言わないの?」と戸惑う受検生もいるかもしれません。

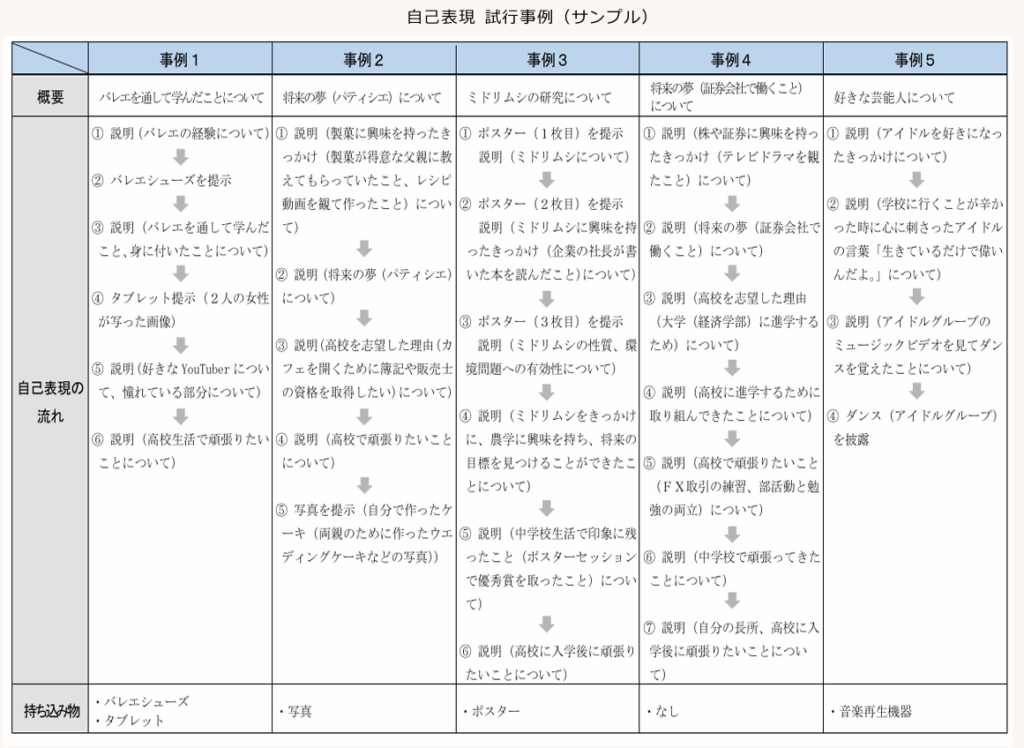

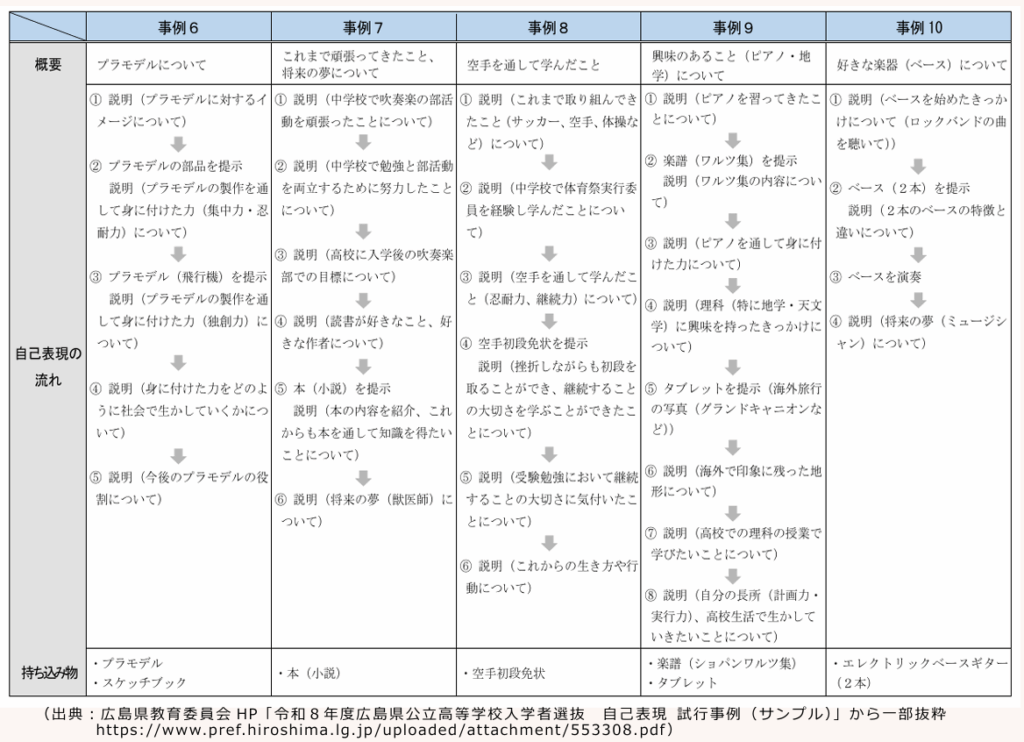

実は、県教育委員会のHPには、その悩みを解決するヒントとなる「自己表現 試行事例(サンプル)」(令和4年10月31日 広島県教育委員会)が載せられています。

そこには、下の表にある10の事例(サンプル)が載せられています。しかし、これらはあくまで「「自己表現」のガイドラインを策定する際の参考資料として活用することを目的としたものであり、評価とは無関係です」という記載がされています。

つまり、事例のとおりに自己表現を行ったからといって、高評価(高得点)が保証されるわけではないということです。しかし、これらの事例は、テーマ選びや表現方法を考える際のヒントとして活用することができます。

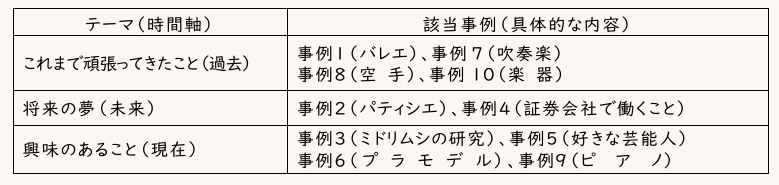

これらの事例を見てみると、テーマの傾向や表現の工夫には、いくつかのパターンがあることが分かります。それらを分類すると次のようになります。

「これまで頑張ってきたこと」は、時間軸でいうと「過去」をテーマとした内容、これに対して、「将来の夢」は「未来」、「興味のあること」は「現在」をテーマとした内容といえます。

そして、いずれの事例も、評価の観点である「ア 自己を認識する力」や「イ 自分の人生を選択する力」を意識した内容を、表現の途中に入れるように工夫しています。

また、表現方法についても、実物を持ち込む(事例1,事例6など)、タブレットを使う(事例1,事例9など)、実演する(事例5、事例10)など様々な工夫が見られます。これらは評価の観点の「ウ 表現する力」に関わってきます。

どのような内容をどのような方法で伝えれば、より効果的に検査官に伝わるか?そのヒントが、この「自己表現 試行事例(サンプル)」にはたくさん詰まっています。

※令和8年度公立高等学校入学者選抜にかかる広島県教育委員会のHPはこちらからどうぞ

前のページ(入学者選抜情報 11 広島県公立高等学校入学者選抜 自己表現の実施方法・評価)はこちらからどうぞ