令和8年度の広島県の公立高等学校入学者選抜の実施内容の一つに自己表現があります。自己表現は一次選抜と二次選抜の両方で実施されます。

ここでは、自己表現の実施方法や評価を中心に説明していきます。

自己表現は、「広島県の15歳の生徒に身に付けさせたい力」である「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」がどのくらい身に付いているかをみるため、令和5年度の入学者選抜から導入されました。

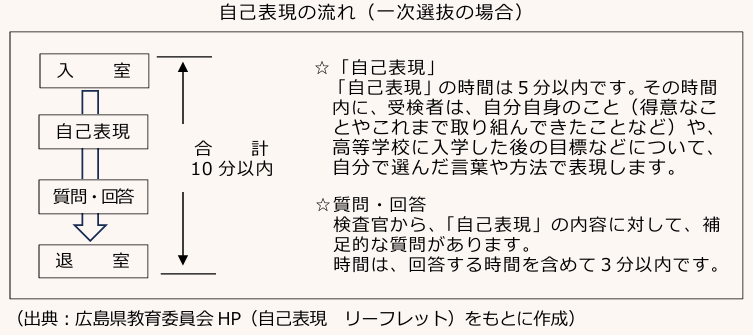

自己表現は、個人ごとの面談形式で実施され、実施時間は1人当たり10分以内となっています。ただし、この10分というは、入室から退出までの合計時間で、実際に自己表現を行う時間は5分以内です。その時間内に、受検者は、自分自身のこと(得意なことやこれまで取り組んできたことなど)や、高等学校に入学した後の目標などについて、自分で選んだ言葉や方法で表現します。その後、検査官から、自己表現の内容に対して、補足的な質問があります。

自己表現については、基本的なガイドラインとして次のことが定められています。

このガイドラインによれば、例えば、太鼓が得意な受検生は、大きな音が出るため、実際に検査場で太鼓をたたくことはできませんが、自分が太鼓をたたいているシーンを撮影しておいて、動画で提示することができます。

ただし、タブレット等を使用する場合は、通信機能(インターネットへの接続等)を使用することはできないため、オフライン状態で使用できるようにしておかなければなりません。また、検査会場内のコンセント等を使うことはできないので、事前に十分に充電できているかどうかを確認しておく必要があります。

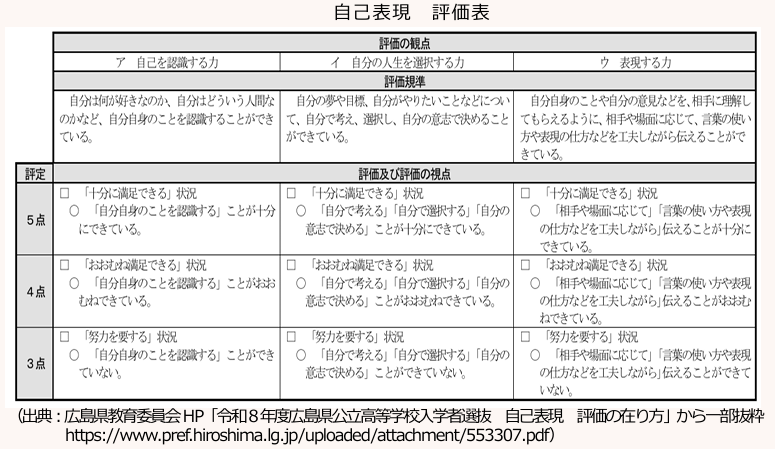

配点は検査官1人当たり15点満点で、評価の観点、評価規準等は、全校共通で次のように定められています。

これによると、評価の観点は3つで、「評定」は、4点を基準とし、評価の観点ごとに、5点(「十分に満足できる」状況と判断されるもの)、4点(「おおむね満足できる」状況と判断されるもの)、3点(「努力を要する」状況と判断されるもの)のいずれかで評価されることになっています。(2点や1点、0点はありません)

例えば、評価の観点の「ア 自己を認識する力」では、「自分自身のことを認識する」ことが「おおむね」できていれば「4点」、「十分に」できていれば「5点」、できていなければ「3点」ということになります。

このように評価基準が事前に明示されているため、受検生のみなさんは自己表現で何をどのようにすればよいのかについては、ある程度イメージできるのではないかと思います。しかし、「十分に」と「おおむね」の違い、そして「できていない」とは具体的にどういう状態なのかについては、抽象的でイメージしにくいかもしれません。

「入学者選抜情報」コーナーの「10 令和8年度広島県公立高等学校入学者選抜の合格者選抜方法について」でも説明したとおり、「自己表現」は配点の比重によって、換算点に大きな差が出る可能性があります。

それだけに、「どんな工夫をすれば5点に評価されるのか?」「3点に減点されないためにはどのようなことに気を付ければいいのか?」ということは、受検生にとっては事前に知っておきたいポイントの一つといえるでしょう。

令和5年度の新制度の開始以降、広島県教育委員会は制度改善の参考とするため、公立中学校・高等学校等を対象にアンケートを実施し、その結果をまとめた「新しい広島県公立高等学校入学者選抜制度に係る成果と課題について」を毎年8月に公表しています。

そのうち、令和6年8月の資料では、「自己表現の評価に関して、客観性、妥当性が分かりにくい」という意見が中学校等から寄せられています。さらに、令和7年8月の資料でも、「採点基準が示されているが、満点の姿が分かりにくく、具体的な評価ポイントが分からないので指導が難しい」との意見が寄せられています。

これらの資料からは、自己表現の評価については、受検生のみなさんだけではなく、中学校の先生方も分かりにくいと感じていることが伺えます。

とはいえ、今できることを一つずつ丁寧に進めて行くことが合格への近道です。

※令和8年度公立高等学校入学者選抜にかかる広島県教育委員会のHPはこちらからどうぞ

前のページ(入学者選抜情報 10 令和8年度広島県公立高等学校入学者選抜 一次選抜の合格者選抜方法)はこちらからどうぞ