学習の進め方には、学習内容を一度に集中して行う「集中学習」と学習内容を分散して行う「分散学習」があります。

「集中学習」は、定期試験前の「一夜漬け」をイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。「一夜漬け」をすると、次の日の試験ではある程度の点数がとれるため、とてもコスパのよい学習方法のように思えますが、試験が終わってしまうと何を学習したのかをあまり覚えていないというデメリットがあります。

それに対して、「分散学習」は、時間をかけて学習を進めるため、一見すると非効率的な学習方法のように思えますが、少しずつ情報を処理すればよいので脳への負担があまり大きくなく、記憶の定着率も高くなるというメリットがあります。

人間の脳の記憶領域の容量は大きくないため、基本的には覚えたことをすぐに忘れるようにできています。脳が優先的に記憶しようとする情報は、明日の定期試験に出る「英単語」や「アメリカ大統領の名前」ではなく、「生きていくために不可欠な情報」です。

よく学習は「繰り返し」が必要といわれますが、脳に繰り返し同じ情報が送られると、脳はその情報を生存に関わる重要な情報と勘違いして、優先的に記憶するようになります。

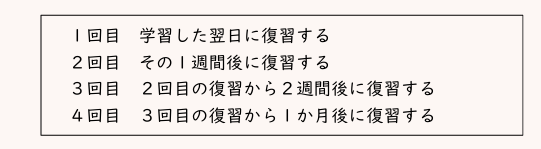

このような脳の特性を踏まえて、脳研究者の池谷裕二さんは、効果的な学習方法として次のような学習プランを提唱しています。

このように全部で4回の復習を、少しずつ間隔をあけながら、2カ月かけて行うという方法です。

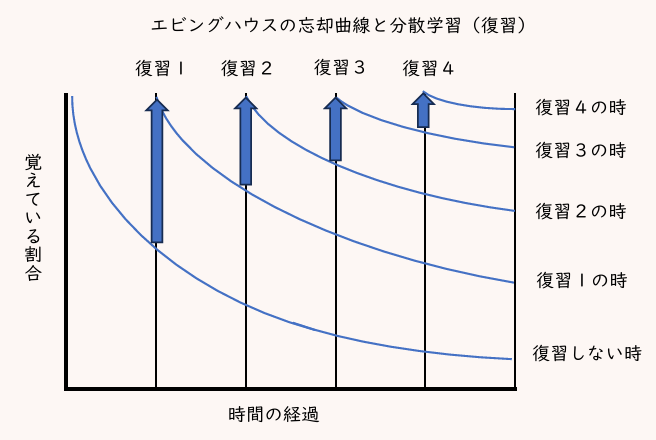

記憶については、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが1885年に発表した忘却曲線の研究が有名です。この研究は、時間を空けて復習することで記憶の定着が促進されることを示しています。

池谷さんが脳科学の視点から提唱する分散学習の方法は、エビングハウスの忘却曲線の知見とも一致しており、忘れることを前提にした復習こそが、記憶を強化する鍵だといえます。

◎主に参考とした本:池谷裕二『最新脳科学が教える高校生の勉強法』ナガセ(東進ブックス) 2002年

前のページ(学習方法 1-9 知識の枠組みをつくる(スキーマ))はこちらからどうぞ