「一生懸命頑張っているのに、試験で思ったような点数がとれない」「学習した内容をすぐに忘れてしまい困っている」など、学習に悩みを抱えている中学生・高校生が増えています。

もっと上手な学習方法はないのか?そのような悩みを解決するヒントとなるのが「スキーマ」という概念です。

スキーマって何?と思われるかもしれませんが、この概念は私たちが日々の生活をしていくために大変役立っています。

例えば、近所のコンビニエンスストアで買い物をしたことがあれば、「コンビニでは、ドアを開けて入る、商品を選ぶ、レジで支払う」といった一連の流れが知識として頭の中に入ります。このような経験があれば、旅行などに行って、見知らぬ土地で今まで使ったことがないコンビニエンスストアを利用する場合でも、間違わずに買い物をすることができます。

このような知識のことを「スキーマ」といいます。スキーマとは、一人ひとりの頭の中に整理され、構造化されている知識や情報のことです。スキーマは、関連する新しい情報や経験などによって作り直されていきます。何かの場面に直面した時、どうすればよいのかを予測したり推測したりするとき、私たちは、その場面からの情報だけでなく、これまで身に付けた「スキーマ」も使って考えています。時にはうまくいかないこともありますが、スキーマを上手に使うと、効率的に理解することができます。

それでは、実際の学習の場面では、スキーマはどのように役立っているのでしょうか?ここでは、歴史学習を例にしながら考えてみたいと思います。

もちろん、歴史学習においてもスキーマは重要な役割を果たしています。例えば「フランス革命」を学ぶ際に、いきなり「1789年 バスティーユ牢獄襲撃」や「1794年 テルミドールの反動」といった個々の事件を覚えようとしても、頭の中にうまく情報が整理されません。まずは、「フランス革命」についての全体像を作ることが重要です。

この全体像をつくるときに必要となるのがスキーマです。歴史学習においては、「縦の流れ」と「横のつながり」、つまり時間軸と空間軸で事件や事象を捉えることが大切です。この時間軸と空間軸で事件や事象を捉えるという考え方が歴史学習におけるスキーマです。このスキーマを使って、フランス革命の場合、「革命はどのように進んでいったか」という時間軸と「革命は周辺諸国にどのような影響を与えたか」という空間軸を設定し、全体像(=例えば「ヨーロッパにおける近代社会の転換期となった事件」)をつくっておけば、細かい事件や事象も自然と頭の中で整理されていきます。

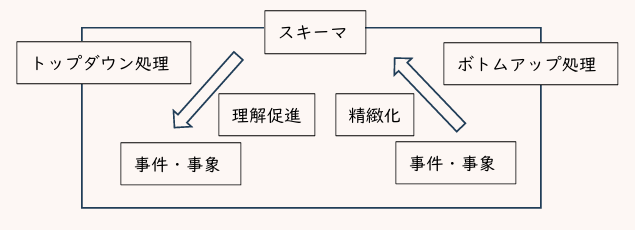

そうした革命の全体像をつくりあげた上で、「バスティーユ牢獄襲撃」や「テルミドールの反動」といった個々の情報を全体像にそって頭の中で整理していきます。このような情報の処理の仕方をトップダウン処理といいます。トップダウン処理することで、個々の事件や事象が相互につながり、理解がしやすくなります。

その逆に、様々な情報を積み上げることで、はじめのスキーマにより詳しい情報が加わり、スキーマがより精緻化していくこともあります。このような情報の処理の仕方をボトムアップ処理といいます。例えば、「ピルニッツ宣言」や「第一回対仏大同盟」などを詳しく調べることで、「革命は周辺諸国にどのような影響を与えたか」という空間軸からのアプローチがさらに進み、はじめに考えた全体像がより精緻化されていきます。

より精緻化された革命の全体像は、より多くの事件や事象の理解の助けとなります。

このように、歴史学習においては、年代や事件ばかりをひたすら覚えようとするのではなく、時間軸と空間軸で事件や事象を捉えるというスキーマを使いながら、まず自分なりの全体像をつくり、その上で、様々な情報をトップダウン処理、ボトムアップ処理をしながら理解していくことが大切です。

ところで、池田理代子さんの「ベルサイユのばら」という漫画(2025年1月には劇場アニメ化され話題となりました)を読んだことがありますか?読んだことがある人は、フランス革命がよく理解できたのではないでしょうか?それは、その漫画を通して革命の「スキーマ」がつくられていたからです。漫画は映像的な表現力やキャラクターの感情を通じて、難解に感じる歴史の出来事を、より身近で生き生きとしたものにしてくれます。歴史学習があまり得意ではないという人は、漫画や文学作品を活用しながら「スキーマ」をつくっていくのも一つの方法かもしれません。

もちろん、漫画や文学作品はすべてが史的に正しいとは限らないので、学習の途中で「スキーマ」を精緻化していく必要があります。

スキーマ・トップダウン処理・ボトムアップ処理のイメージ

◎主に参考とした本:波多野誼余夫 編『認知心理学5 学習と発達』東京大学出版会 1996年

◎主に参考とした本:星薫『となりの心理学』放送大学叢書 2020年

前のページ(学習方法 1-8 経験から学ぶ(コルブの経験学習理論(モデル)))はこちらからどうぞ