「勉強なんてどうせやっても無駄」「頑張っても意味がない」と思っている人はいませんか?

アメリカの心理学者のセリグマンは犬を使って次のような実験をしました。犬にはちょっとかわいそうな実験ですが、・・・

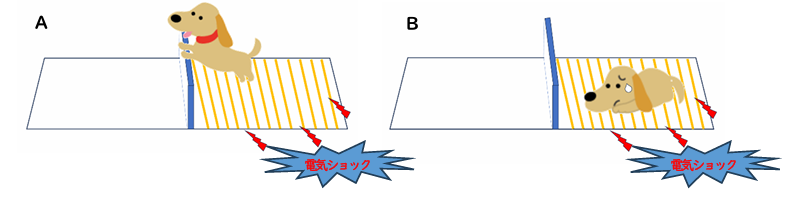

1 まず、Aの部屋とBの部屋に犬を1匹ずつ身動きできないように天井からつるしたハンモックの中に入れます。

2 犬に電気ショックを与えます。

3 Aの部屋は犬の鼻先にあるスイッチを押すと電気が止まり、Bの部屋は何をしても電気は止まらないようになっています。

4 Aの部屋の犬は、電気ショックが与えられると、鼻先のスイッチを押すようになりました。

5 Bの部屋の犬は、電気ショックが与えられても、耐えるしかなく、やがて何もしなくなりうずくまったままになりました。

24時間後に、さらに実験は続きます。

6 先ほどの犬を、跳び越えられる高さの柵の中に入れます。

7 再び、犬に電気ショックを与えます。

8 Aの部屋にいた犬は、すぐに柵を跳び越えて逃げました。

9 しかし、Bの部屋にいた犬は、何もせずに床にうずくまったままでした。

Bの部屋にいた犬は、初めの実験での経験をとおして、「何をしてもどうせこの苦痛から逃れる手立てはない」ということを学習してしまったため、逃げようとすれば逃げられる環境になっても、新たな行動を起こさなくなってしまいました。セリグマンは、このBの部屋にいた犬に見られる現象を「学習性無力感」と名付けました。

人の場合は、犬とは少し事情が違うかもしれませんが、「勉強なんてどうせやっても無駄」「頑張っても意味がない」と思っている人は、知らず知らずのうちにそのことを学習してしまったために、無気力状態に陥ってしまっているのかもしれません。

それでは、このような状況から脱却するためにはどうすればよいのでしょうか? そのためには、まず自分でできそうな課題から少しずつステップアップしながら学習を進める(=スモールステップ)習慣をつけたり、「うまくいかなかった」ときの原因について考えて次に生かす(=教訓帰納 本コーナーの1-4参照)習慣をつくっていったりすることが大切です。「やったらできるじゃん」という経験を積み重ねていくことが、「学習性無力感」から脱却していくことの一番の近道です。

中学生や高校生のみなさんは、「学習性無力感」に陥ってしまった時、どのような方法で脱却していきますか?そして、保護者や教員のみなさんは、我が子、生徒が「学習性無力感」の状態にならないようどのようなサポートをしていきますか?

◎主に参考とした本:鹿毛 雅治・奈須 正裕 編著『学ぶこと・教えること―学校教育の心理学』金子書房 1997年

◎主に参考とした本:星薫『となりの心理学』放送大学叢書 2020年

前のページ(学習方法 1-5 効果的な学びを実現するための工夫(ラーニングピラミッド))はこちらからどうぞ